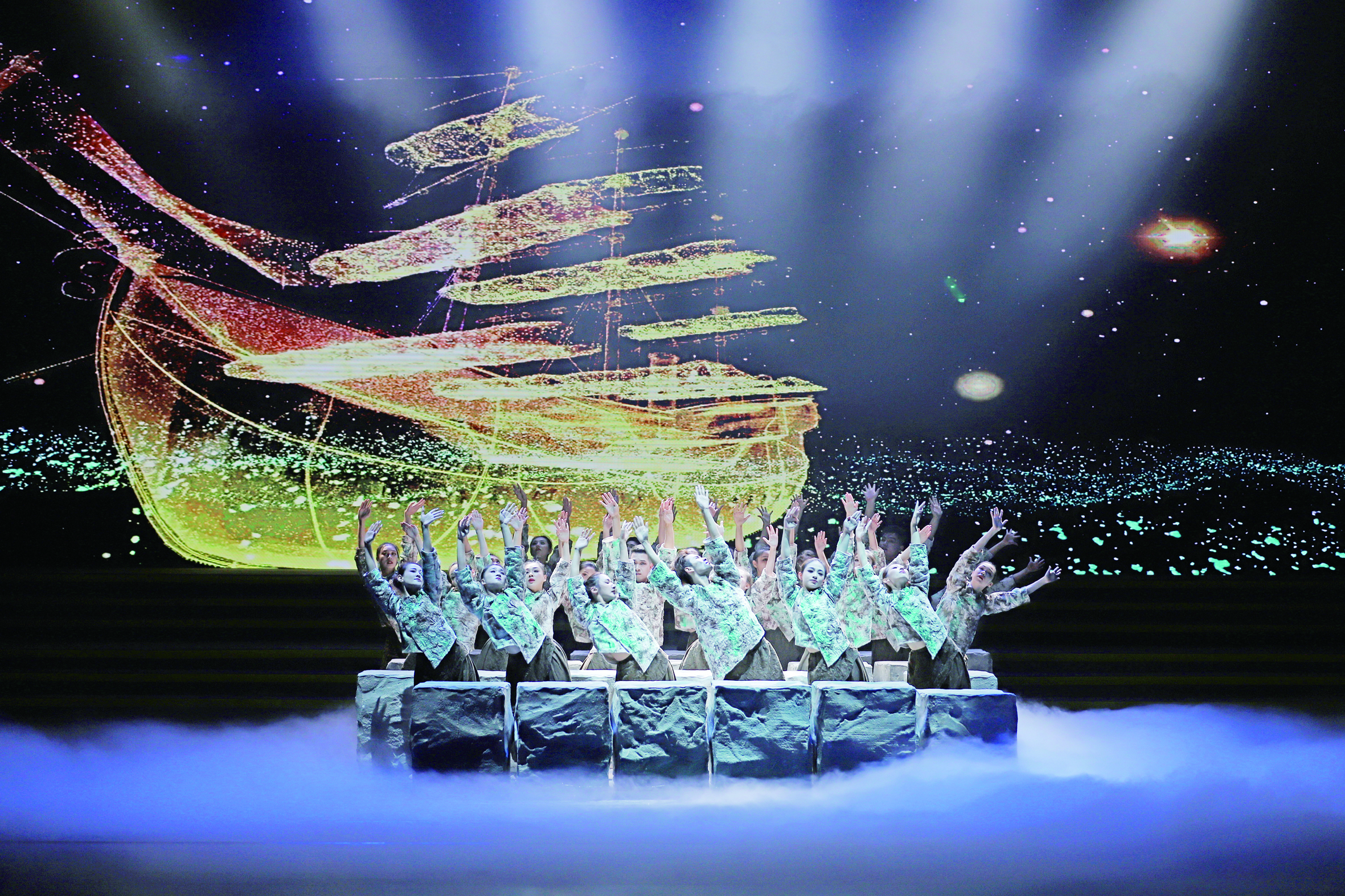

群舞《向远方》 晋江市青少年宫供图

第十四届中国艺术节舞台上,入围第二十届群星奖终评的群舞《向远方》,犹如一朵从闽南文化沃土与改革开放浪潮中绽放的艺术之花,以“晋江经验”为精神内核,用灵动舞姿与写意叙事勾勒出晋江人拼搏奋进的群像。

缘起:“晋江经验”的艺术转译

“晋江经验”照亮了晋江拼搏的方向,为文艺创作提供了精神富矿。福建省晋江市青少年宫、晋江市文化馆从“晋江经验”中汲取灵感,创排了群舞《向远方》。

主创团队历时多年,反复讨论、推敲、打磨,让舞蹈从构思走向成型,在各大舞台展现风采。该剧聚焦晋江先民赴东南亚创业的奋斗缩影,描绘福建人民“爱拼才会赢”的群像,寄托对家乡的热爱与对未来的憧憬。这是对“晋江经验”的艺术转译,将抽象的精神理念转化为可感、可赏、可共情的舞蹈语言,让地域精神在艺术的经纬中化作具象的律动。

空间叙事:有限舞台中的无限意蕴

舞蹈艺术的舞台有限,但《向远方》以有限空间表达无限热爱,让闽南文化的厚度与晋江精神的广度尽情铺展。

道具,诠释“石头”的精神密码。“石头”是该剧的核心道具,而非普通布景。它象征晋江人坚毅刚勇、坚定实干的品格,承载着抱团发展、勇往直前的地域精神。舞者推动石头,是对晋江创业历程的艺术化复刻。从白手起家的艰辛,到携手共进的团结,再到勇立潮头的奋进,每次互动都在诉说一段拼搏故事。透过道具,观众仿佛触摸到晋江人于惊涛骇浪里牢牢攥住的生存之石。

符号,讲述地域文化的鲜活切片。“出砖入石”的建筑智慧、番仔楼的华侨记忆、五里石桥的历史沉淀……这些闽南文化符号被有机嵌入舞蹈叙事中。一块烟炙砖,是创业者筚路蓝缕的见证;一栋番仔楼,是华侨跨越山海的乡愁。舞台上立体的文化场域,让观众沉浸式感受历史脉络与文化温度。

情感,传递热爱与憧憬。舞者站立磐石、眺望大海,饱含对家乡的眷恋,又洋溢着对远方的向往;他们舒展肢体,穿梭于“出砖入石”间,是复刻先辈创业的艰辛,也传递着对未来的憧憬。有限的舞台空间承载了无限的情感,成为一代代晋江人共同的精神底色——对家乡的爱、对奋斗的痴、对未来的盼。

艺术共情:从个体舞姿到群体精神

《向远方》的背后,数不清的汗水让舞蹈的精神穿透力愈发强劲。集训期间,演员每天从上午8点半排练至晚上10点多,不少人带伤坚持,只为让每一个动作、每一处细节趋近完美,这正是“爱拼才会赢”的鲜活体现。

当舞者的肢体在舞台上舒展、腾跃,观众看到的不再是一个个孤立的舞姿,而是奋斗的群像,是一种精神的代际传递。从晋江先民下南洋的勇毅,到当代人建设家乡的热忱,《向远方》以艺术共情,让晋江人文精神升华为能引发广泛共鸣的时代精神。无论身处何地、从事何业,“爱拼才会赢”的拼搏与“敢为天下先”的勇气,都是人们逐梦远方的精神引擎。

在艺术节中彰显文化力量

《向远方》亮相第十四届中国艺术节,是对跨界融合惠民众、群众文艺群闪耀的生动践行。

文化与艺术在跨界融合中深度对话。该剧融合闽南建筑、华侨历史、创业精神等元素,是地域文化与舞蹈艺术的融合;来自各行各业的演员让《向远方》既有艺术高度,又有生活温度。不同文化维度、社会力量的交汇,催生了更具生命力的作品。

群众文艺从“被欣赏”到“共创造”。《向远方》的编创演出凝聚着众多人的心血,创作者从“晋江经验”中挖掘群众故事,让舞蹈跳出了“专业艺术圈”的小天地,成为群众文艺的鲜活样本,是人民群众书写自身故事、表达自身精神的载体,这样的作品更能引发共鸣。

彰显时代表达,为中国故事注入地域活力。中国艺术节是讲好中国故事的窗口,《向远方》为这扇窗口注入了来自闽南大地的活力,让世界看到蓬勃的奋斗精神与生命力量。这种表达既具地域特色,又有时代高度。

舞向远方,情归人民

《向远方》所传递的“晋江经验”与奋斗精神,深深烙印在观众心中。有限的舞台空间承载无限的文化意蕴与精神力量,以艺术形式让“晋江经验”活起来、动起来、传开来,践行了中国艺术节“艺术的盛会、人民的节日”的宗旨。从闽南大地到全国舞台,《向远方》不仅是一支舞蹈的远行,更是“晋江经验”与人民艺术的双向奔赴,因扎根人民而永葆活力、向光而行。

稿件来源:中国文化报

版权所有 平江县数字文化馆 Copyright 2020