在话剧《过海》中,仿佛看到了无数双深情的眼睛,在月光下凝视着“一湾浅浅的海峡”……大海在不停歇地呻吟,那是令人心碎的团圆或分离之泪滴出的音阶,让人们的内心激浪拍天……

时势使然与人性使然

话剧《过海》是一台很有魅力的戏,具有强烈的历史感,更具有鲜明的现实照应。

用戏剧手段把历史呈现在舞台上,可以用天使的目光、奢华的手段,纵向横向地描摹历史的宏大场面,仿佛把历史教科书活化在舞台上;也可以从历史的洪流中选取一滴水,从历史的夜空中选择一颗星,跟踪这一滴水、这一颗星,循迹而行,透视放大,细致入微地映现心灵世界隐秘而丰富的变化,并从这些微观的变化中,表现出历史发展的宏观趋势。

《过海》采用的是后者,其精心而敏锐地选择了黑格尔说的“这一个”艺术形象——吴天桂以及林阿伟、玉莲的独特心灵与命运来映照历史前进的大趋势。人是历史的前提(历史是人的活动过程,没有人就没有历史),又是历史的结果(每个时代都在造就属于自己时代的人)。把历史呈现在舞台上的戏剧艺术,就是以塑造人(人的艺术形象)为最高目的的。《过海》的主创是非常睿智的,讲述了两个男人在历史重大变化的节点上的生死之交——解放战争刚刚结束,被抓了壮丁的吴天桂,得到从台湾来闽学木雕手艺的林阿伟的救助,九死一生,逃返家乡。随即两岸对峙,“浅浅的海峡”变成了不可逾越的天堑,可怜的林阿伟被海峡拦在了大陆,无法返台,只得求助吴天桂……此为时势使然。林阿伟救了吴天桂一命,仁也;吴天桂帮林阿伟偷渡返乡,乃感恩、报恩,义也;皆为人性使然。时势使然与人性使然交叉在一起,就成了本剧传奇的因果前提。在历史的必然里,演绎独特人性的戏剧行动,怎么看都会是生动的、可信的、厚重的。

诡谲命运的奥秘

话剧《过海》的传奇性就在于无巧不成书。是吗?

是的。很巧,两个素不相识的人,一个来自福建、一个来自台湾,怎么就碰到一起了呢——巧。台湾的林阿伟刚刚救了福建的吴天桂,自己却回不了家了,巧。林阿伟刚刚结识的生死兄弟吴天桂生性酷爱大海,嗜好使船,敢于在不到一顿饭的工夫把林阿伟送到乌丘屿,巧。双方守军皆有禁令,枪炮袭来,翻船灭顶,福建的吴天桂漂向台湾宜兰,而台湾的林阿伟和吴天桂的妻子玉莲却被大陆的巡逻船救回福建湄洲,巧。除了上述4个“巧”,还有,吴天桂在宜兰巧识湄洲老乡,巧遇林阿伟的妻子阿兰和儿子逢生,巧逢宜兰妈祖庙落成,将他随身带着的妈祖金像迎进庙中,巧逢妈祖诞辰,带领10余艘帆船回家乡湄洲拜庙。林阿伟深怀愧疚,经常到玉莲家照看幼小的囡仔,干家务活,巧遇村干部阿英,在阿英的撮合下“搭伙过日子”,竟成了夫妻。同时,更加巧合的是,吴天桂找到林阿伟的妻儿之后,虽然没有成为阿兰的丈夫,却做了阿兰的义兄、逢生的义父,也撑起了林阿伟的家。

不错,这些巧合让观众唏嘘不已,感慨万千。

然而,《过海》的价值不仅是让诸位看官兴味盎然,更重要的是,它通过两个男人奇特命运的戏剧性变化,触及两岸发展与未来的实质性根由。让我们剖开上述所有的“巧合”,看看主创含蕴的本意——

所有巧合的因由,皆缘于中华民族共同的道德信仰和伦理规范。这是将吴天桂与林阿伟两个陌生人牵连在一起、骨断筋连的根本所在。林救吴,吴助林,皆出于中华民族几千年来共同崇信的“仁义”二字。九死一生,吴天桂到了宜兰,饿着肚子在寻找救命恩人林阿伟的妻小;林阿伟不顾众人讥笑唾骂,尽全力帮助生死兄弟吴天桂的妻子,以赎愧疚。他们在两地同时熬白了头发,养大了对方的儿子、女儿……

拜妈祖是共同的信仰,求妈祖保佑平安,也像妈祖那样慷慨助人。所以,吴天桂随身供奉的妈祖金像就是他的护身“证明”。由此,得到宜兰同胞的认可、收容。其实,吴天桂、林阿伟,包括干部阿英、卖面的湄洲老乡、主持妈祖庙落成的“主委”,以及朝天开枪、为朝拜湄洲妈祖的船队“送行”的水警队,所有同情吴天桂和林阿伟的两岸同胞都在效仿妈祖。

大海浩浩,隔不开同胞的同心啊!

巧合是“果”,同心才是“因”。没有同心同德同信仰,就不会有吴、林二人的所有巧合。《过海》就是这样,以无巧不成书的故事,揭示了诡谲命运的奥秘。

可令人钦佩的是,剧作家在这里运用了中国戏曲美学的重要观念——无巧不成书,而表达的却是极具当代价值的内蕴。

美在性格及其表现

主人公吴天桂对大海极为热爱,爱到了骨子里。大海是奔腾无羁的,天桂也是心胸开阔的,他的义气也像大海一样豁达、有力。不仅对阿伟、对他的爱妻,后来对宜兰阿伟的一家都是如此,真诚、果敢。特别是他那句响彻天地的台词:大海可以关,做人不能变。

这就是男子汉的美——壮美。

如果说吴天桂像大海那样跳跃着无尽的活力,那么,林阿伟就像海岸边的礁石,沉默而又坚定。他俩的人物关系贯穿全剧始终,别具象征含义——无论他们两个找到什么样的出路,命运怎样戏弄他们,他们又怎样艰难地熬到两岸和平相处的曙光,全剧写的只有一个,那就是吴天桂(及全家)与林阿伟(及全家)是心心相连的,是命运缠绕的,是息息相关的,海峡两岸的老百姓是任何力量都拆不开的。

这正是全剧的立意。

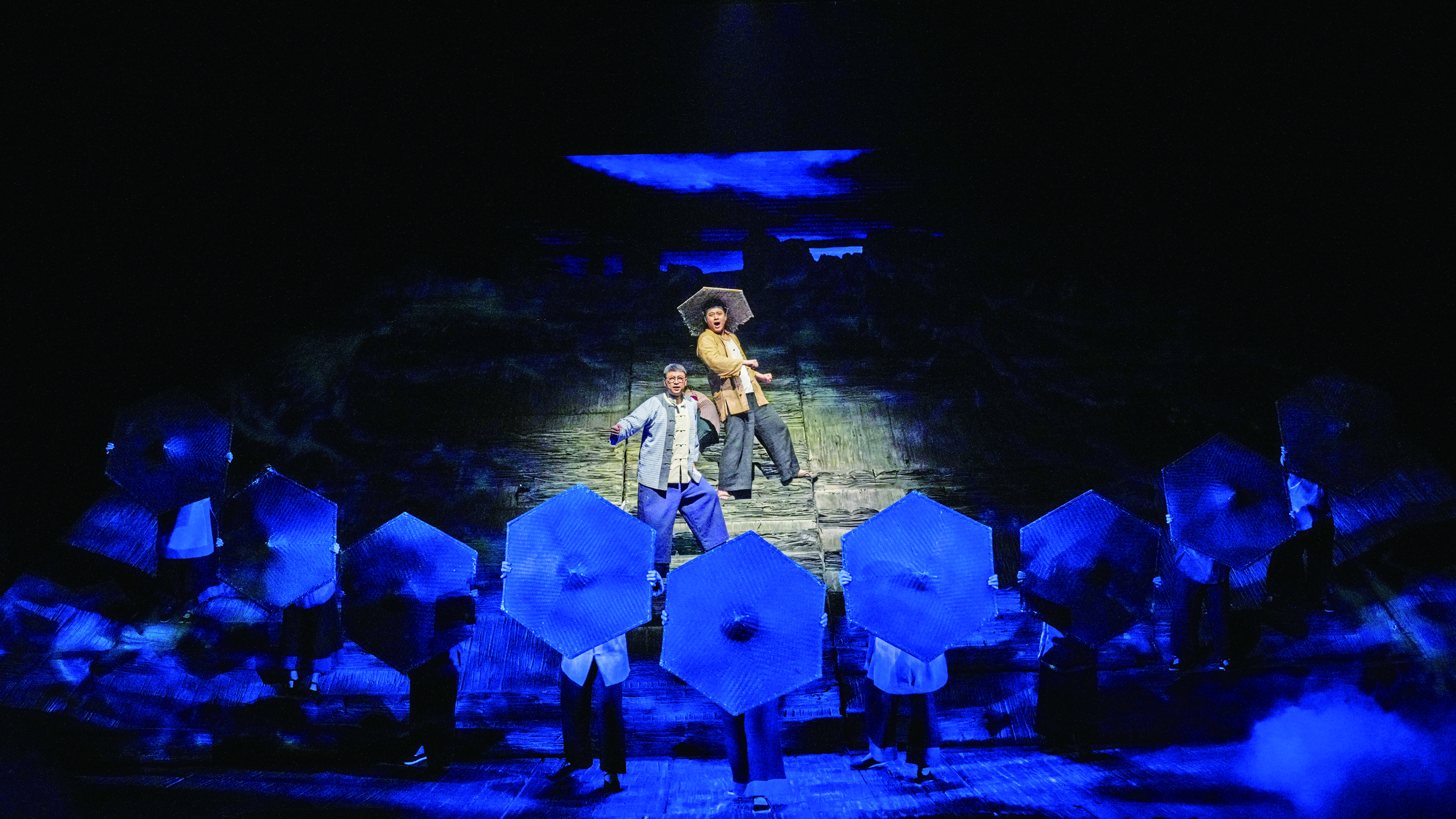

每出戏都有自己的品格。在舞台呈现上,表现全剧独特的立意和风格就是美。如果套用编剧周长赋另一部作品《踏伞行》的剧名,此剧也可称之为《踏海行》。导演把山海相依的视觉形象、海涛日夜不停呼号的听觉形象作为两个基本元素,仿佛整个舞台甚至整个剧场都处于大海的怀抱,海平线的起伏不停,永远在吟唱着同一个主题,那就是——思念团聚。导演与舞美设计充分利用舞台的假定性,获得了极大的创作自由,无论是上下错落还是左右对称,让同一时间内的不同空间相互对比、相互映衬,让亲人分离的内心世界突破时空的界限,交流互动成为心与心的共鸣,使整部戏变成了相望相思相守的思乡交响曲。露天的主要景物永远是起航的码头,斜坡向上,仿佛两岸拥抱的那一刻即将到来,随时准备挂帆起航。

列夫·托尔斯泰说,人民使用的语言是可爱的(见《致斯特拉霍夫》)。话剧台词作为语言艺术,其追求的就是个性化、生活化和动作性。《过海》的百姓语言颇具地方个性,其表达方式特别注重形象化、画面感。譬如,说一年到头繁忙、艰难,“这一年三百六十五天,猪吃狗睡的”;让人把心里隐藏的话都说出来,“心头的麻袋(从)根底抖出来”;自己心里的美好向往无法实现,怎么办呢?说“光饼画在墙上,看看就好啦”,这既是巧妙的安慰,又是警告别痴心妄想;劝人不吵架,说“你们俩天天水牛对老虎的”,让人好笑又好气;说对方把别人说得一团糟,“你这话又黑了半边天”;讽刺对方一本正经,高高在上,就说“朝廷顶在你头上,(谁)还(敢)对你笑呀”。这就是托翁说的可爱的语言,活生生的、充满智慧的幽默,美。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”这么好的一台戏,还须有所“淘”,有所“漉”?冒死逃壮丁返乡的吴天桂,可以冒险送林阿伟去乌丘屿,以便助其返回宜兰老家,还有必要说他要逃离家乡湄洲岛吗?不,那将损害全剧的美好立意。请深思:玉莲挚爱着吴天桂,在什么样的情况下,她才可能“改嫁”林阿伟,才可能使这个“改嫁”的戏剧行动符合玉莲的性格逻辑?

戏是给众人看的,于是高人矮子说长道短,议论纷纷。主创的智慧就在于“择其善者而从之”。

话剧《过海》最令人珍重的是,它写出了人与历史的微妙关联。

(图片均为话剧《过海》剧照,由福建人民艺术剧院提供。)

稿件来源:中国文化报

版权所有 平江县数字文化馆 Copyright 2020